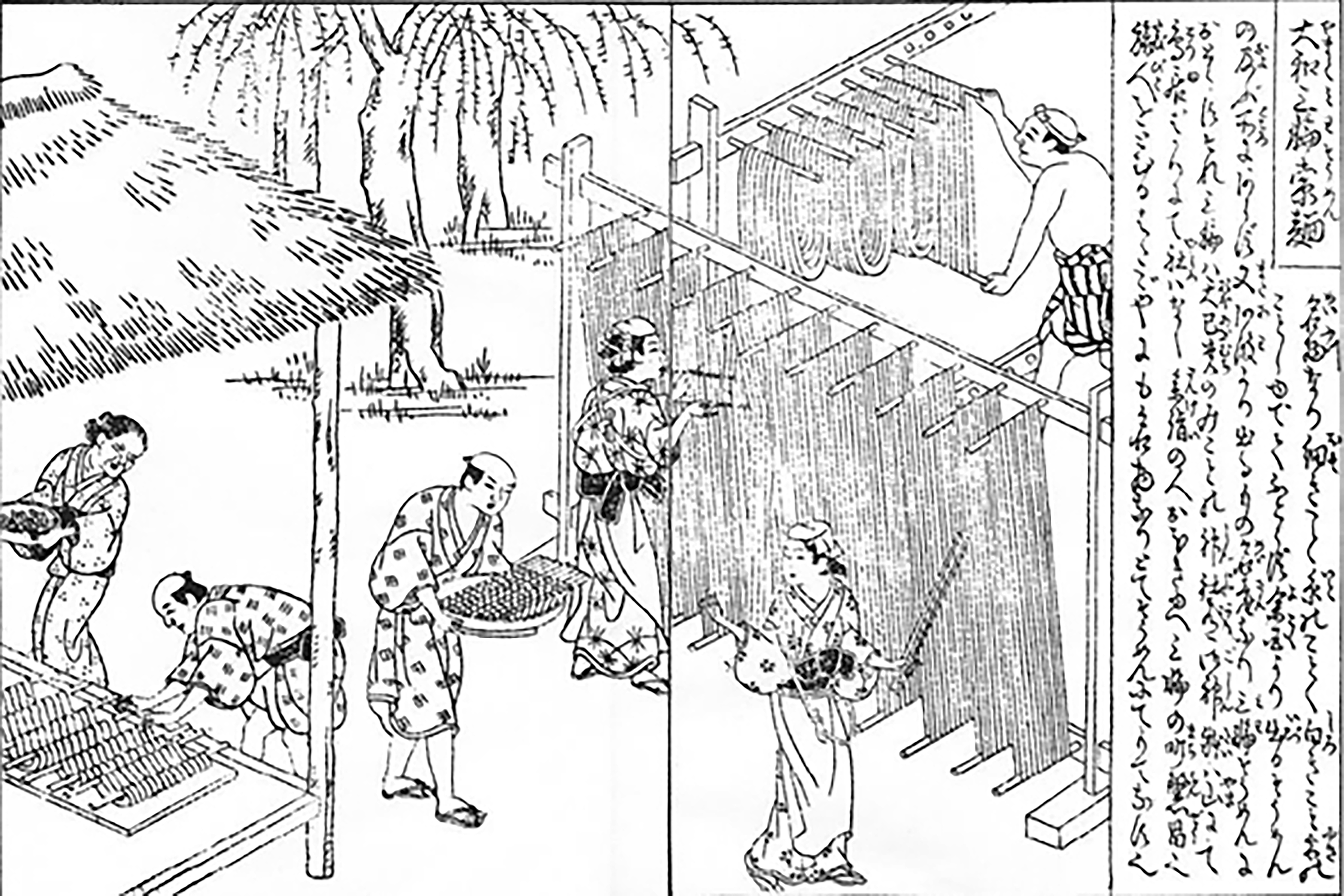

半田そうめんの歴史

約300年の伝統を誇る 半田そうめん

半田そうめんの歴史は古く、実に約300年の伝統を誇っています。 事実、1754年に書かれた「日本山海名物図会」に「大和三輪、素麺の名物なり、細きこと糸の如く、白きこと雪のごとし、ゆでて太らず、全国よりいづる素麺のあわ及ぶところに非ず、又阿波路よりいづるも、名産なり、三輪におとらず。」と記されています。 半田そうめんの起源には諸説ありますが、有力な説では天保の時代、吉野川河畔の小野地区で、家族の自給用や副業として作られたのが始まりといわれています。その製麺の方法は、今の奈良県桜井市から半田の地に伝えられたといわれています。また、その技術を伝えたのは、そうめん職人ではなく船を操る船頭さん達が見よう見まねで伝えたのが始まりとされています。 四国山脈から吹き降ろす冷たい風と、吉野川の澄んだ水が、そうめん作りに適していたことから半田地区でそうめん作りが根付いた理由だと言われています。 全国的にみても最高級の品質を誇る逸品で、その独特の味は一度食べたら忘れられないほど。半田そうめんの特徴は、半田そうめん音頭に「コシの強さにノドが鳴る」と歌われているように、やや太めでコシが強いことです。

なぜ半田そうめんだけ太くなったのか?

半田そうめんといえば「太い麺」と言われています。麺の太さで区分する日本農林規格(JAS)では、半田手延べそうめんは「ひやむぎ」に分類されるのですが、半田手延べそうめんの場合、江戸時代より続く伝統と麺文化の地域性が認められ、特別に「そうめん」と表記できることとなっています。太い麺からうまれる独特の麺のコシが人気の理由です。 半田にそうめん作りが伝わった元となっている奈良県三輪そうめんも伝わってくる途中にある淡路そうめんもみんな細いそうめんなのになぜ、半田だけ太くなったのでしょうか? その理由は諸説ありますが、船頭さんが作り始めたと言われる半田そうめんは、販売するためではなく、船頭さんたちが自分で食べる為に手間をかけず、そして腹持ちがよくするために作ったそうめんがもととなったため「麺が太くなった」のだと言われています。 また、その他の理由としては当時の技術的な面、小麦粉の質などの問題もあったようです。

製造工程

半田そうめんができるまで

1. 練り

厳選した小麦粉とその日の気温や湿度に合わせて職人の長年の感で塩水を調整しながら、練り込みます。この練りがうまくいくかどうかで麺のできが決まる最も重要な工程です。

2. 麺圧

練り上げた生地を麺圧機に入れて、回転しながら圧力を加えていきます。今は機械でおこなっていますが、昔は足で踏みながら圧力をかけていました。

3. いたぎ

円状の生地を幅約12㎝、厚さ約7㎝の麺帯にして桶に巻き込んでいきます。熟成後、麺帯を3本合わせてロ-ルに通し、1本の生地にします。

4. 2枚合わせ

熟成後、再度麺帯を2本合わせてロ-ルに通し1本の生地にしたあと、その工程をくり返し弾力のある麺帯にしていきます。直径3㎝ぐらいの麺になります。

5. 荒ぎ・小ヨリ

熟成後、3㎝ぐらいの麺を小ヨリで2㎝ぐらいの麺にし、鉛筆の太さになるまでその工程をくり返します。次第に生地につやがでてなめらかになり、ねじりをかけることでコシのある麺に変化していきます。この工程で米油を麺の表面にぬります。

6. 掛け巻き

麺帯をねじりながらヨリをかけ、2本の串に八の字形をえがくようにあや掛けし延ばしていきます。そののち3時間寝かし熟成させます。

7. 小びき

50㎝ほど麺を延ばし、もう一度2~3時間熟成させます。

8. ハタ掛け・箸入れ

熟成後、麺を2mほど引き延ばし「はた」と呼ばれる道具につけていきます。麺に箸を入れて均等にさばき、ひっついている麺をほぐしていきます。

9. 乾燥

乾燥室で冷風乾燥機にて、3時間ほど乾燥させ、次の朝まで寝かせます。翌日の朝一番からゆっくりと5時間ほどかけて乾燥させます。

10. 裁断

麺の水分が13%以下になるまで乾燥させたあと、19㎝の長さに裁断していきます。

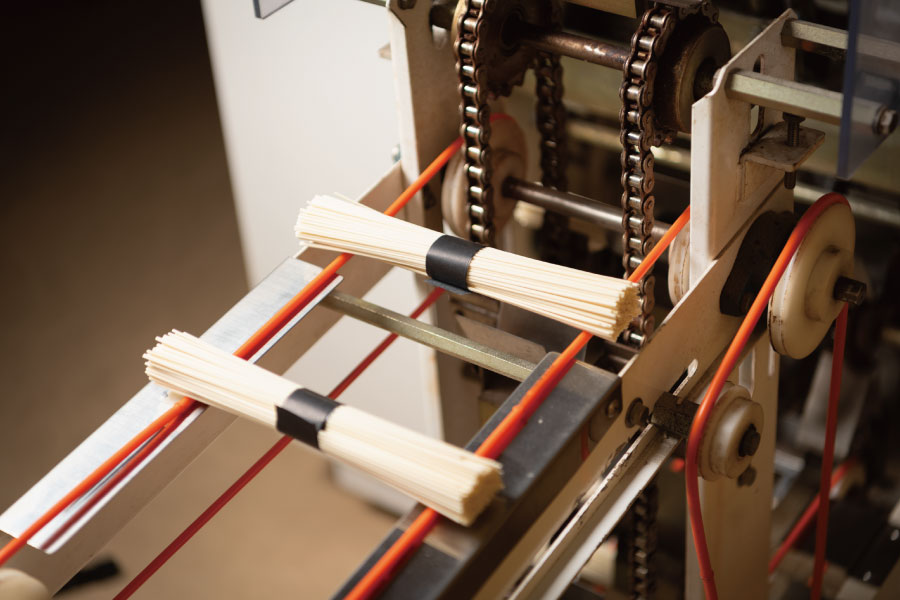

11. 選別・結束

麺の品質を人の手と目で厳しくチェックしていきます。茹で・水分・金属探知機で各検査をおこない、合格した麺のみを結束し箱詰めします。

12. 保管

保管庫で麺を寝かし、その後、商品がお客様に届けられます。

工場体験ツアー

半田そうめんの製造工程を体験できます。幻の生そうめん試食も...

半田そうめんの製造工程「箸入れ」作業の体験ができます。その後は、半田そうめんの歴史や特徴、八千代の魅力などの話を聞いて、工場でしか食べることができない「幻の生そうめん」と販売している乾麺の食べ比べを楽しんでいただくことができます。 体験の詳しい内容やお申し込みは、こちらをご覧ください。